2018-07-30 23:21 来源: 艺术与设计

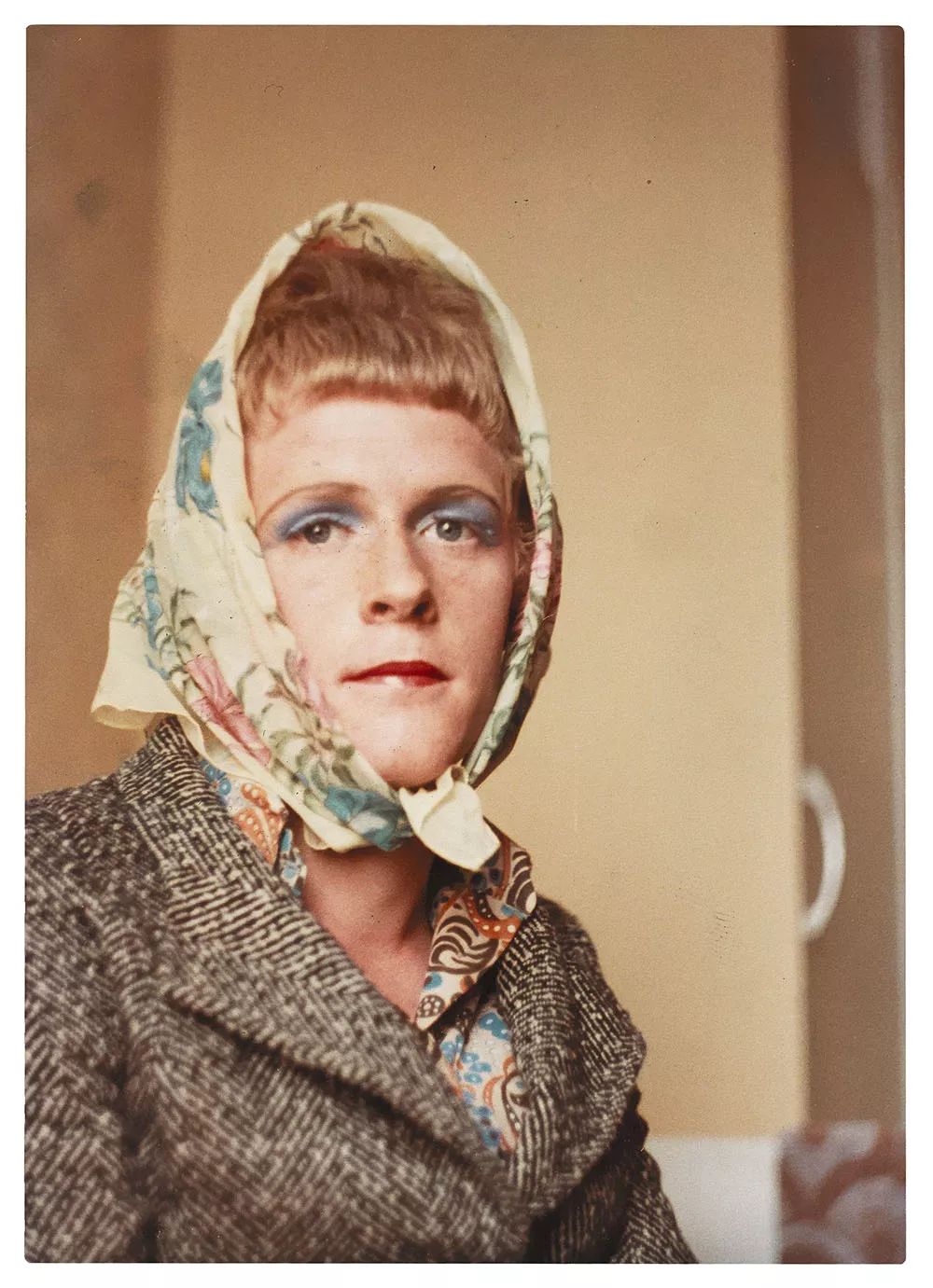

《一个佩戴首饰的男士肖像》,手工着色,英国,1920

这是一幅来自1920年代的肖像照片。上面的男子眉毛微蹙,用带着尾戒的手指轻抚脸颊,呈现出哀愁柔美的姿态。我犹豫于使用这些“女性化”的语言描述这幅图像的原因在于正是这些语言的使用让性别偏见的滤镜无处遁形。

在彩色摄影出现之前,为黑白照片上色是一道通行的流程。但这幅照片的上色如此不同寻常——艳丽的红唇、以及草草涂上甚至略微偏移的红色指甲油,生动又触目地显示出这位年轻男子所意图展现的女性装束。内敛的哀愁神情与如同呐喊般强烈有力的红唇之间的对比营造出强大声场,如磁石一样吸引着观者的目光——哪怕这幅作品的原作仅是一张不及手掌大小的摄影屋(photo booth)快照。

《五个表演者》,1900

在异装被看做“异类”,难登大雅之台、更无法进入“正史”的二十世纪初年,我们甚至可以想象这张照片或许被略微尴尬地夹在主人的钱夹夹层里或是扔在抽屉的角落中、最终可能与他的主人一样随着二十世纪跌宕的社会运动和战争命途起伏,但那仿佛在诉说着什么的姿态令人如此难以忽视、足以穿越时空。他,或是她,在说着什么?“我存在过”——“我们存在过”。

于今年二月份在伦敦摄影师画廊开幕的“伪装之下:异装者的秘史”(Under Cover: A Secret History of Cross-Dressers)汇集了近百余张年代横跨十九世纪末到二十世纪八十年代的异装者照片,呈现出一线被人遗忘又引人好奇的别样视觉史。

Grayson Perry肖像,约1910

这些散落在跳蚤市场、旧货店甚至垃圾场的私人照片经由法国导演、收藏家塞巴斯蒂安·利夫施兹(Sébastien Lifshitz)之手,历经长达二十余年的持续收集和整理,如今终于汇入了二十世纪余响至今仍然嘹亮的、波澜壮阔的性少数者呼吁平等权利的历史中;照片画面中大多为各行各业的普通人,他们在舞台后台、街头、酒吧、学校教室中留影的动机各异,但毫无疑问的是,这些几近于消失于历史尘埃中的、光彩映照的自我在如今在美术馆的射灯下获得了新的生命。

视觉记忆与共同体——重新发现历史

一个有形的身份共同体对于个体的身份确认是至关重要的,而视觉记忆又是塑造身份共同体的有利物证。

利夫施兹在讲述关于此次展览的缘起时提到自己青少年时代开始收集异装者照片的动机正是源自他“很难(在主流媒体中)找到过去的同性恋者的图像”而引发的不安。

《Guilda》,美国纽约,1950

电视节目与广告中充斥着阳刚强健的男性形象与柔美顺从的女性形象,性别角色的画像被“传统社会认知”与“大众媒体”二者互相强化。而被夹在密不透风的回音壁中的性少数群体则不得不面对规范的性别形象与自己认识之间的鸿沟带来的困惑乃至痛苦——“我是谁?”“我是孤独一人吗?”

在《胜利:同性恋权力运动的凯旋》(Victory: The Triumphant Gay Revolution)中,律师、文化历史学者琳达·赫斯曼(Linda Hirshman)指出性少数群体自身面对的与罪恶、疯狂甚至犯罪联系在一起的道德负担以及孤独感,是女性及少数族裔解放运动的主体前所未及的;也正是这种“流放”于主流社会的“难民状态”将性少数群体更加紧密地维系在一起。因而流连于跳蚤市场、旧货店和垃圾场,寻找异装者照片的实质是“寻祖归宗”的慰藉和归属。在弥漫着轻蔑与敌意的世界里,来自久远过去的、虽然陌生却同路之人的记忆弥足珍贵。我们在这里、在这个世界上,同样如此真实地存在过。

《Rajah Martini肖像》,柏林,1960

二十世纪7、80年代身份政治运动的学术遗产是多元主义的历史观,即权威的、以社会主流群体口吻发声的宏大叙事逐渐被很可能互相矛盾的对观少数者的历史所冲淡、甚至瓦解。在这一过程或者(相对于少数群体而言的)“工程”中,询证于作为见证者的摄影图像是一条必经之路。自那以来涌现出的以性少数群体为主体的“视觉历史”构建机构数不胜数。如纽约的莱斯利-洛曼博物馆(Leslie-Lohman Museum)自1987年来专注于收藏、展览于LGBTQ群体相关的艺术创作,并与多个私人收藏者合作,展出先前只在小圈子内流传的非专业艺术家的匿名创作,重新挖掘性少数群体记忆的深度和广度。又如女同性恋历史档案(Lesbian Herstory Archives)从1974年来致力于保存、研究和重新发现被父权社会历史学家忽略和压抑的历史材料诸如照片、地下杂志、录影带、日记、口述史等等,使得后代能够接触到“与她们生活息息相关的生命历史”。

《在幕后的歌舞表演者》,1960

这种重新发现与保存的精神是“伪装之下”展览所一脉相承的。但必须注意到的是,替代性历史(alternative history)不仅与性少数群体相关,也与可能当下并不自我认知为性少数的社会整体息息相关。因为性少数的身份特征较之种族、生理性别更加具有“流动性”,其权力运动也因此呈现出更动态的特征——你怎么知道你身边的那个人跟你不一样?他有可能和我是一样的,这个西装领带的人——当他回到自己的房间、锁上屋门之时,也会在镜中凝望那个涂着唇彩的自己吗?

因此,在1970年代的美国西岸同性恋解放运动的重要文本《同志宣言》(The Gay Manifesto)中,卡尔·威特曼(Carl Wittman)将同性恋解放运动(Gay Liberation Movement)的目的表述为“不仅在于将自由赋予性少数群体自身,也同样包括释放出整个社会中被压抑的同性恋因素。”也因而,我们可以认为它所取得的阶段性胜利所揭示的不是“某一类人如何组织在一起”的实践,而是最广泛意义上的、与整个社会的你我他都密切相关的“人们何以能够组织”的实践。

肖像中的自我表达——表演与真实

而与异装照片紧密相关的另一个问题在于,我们应该如何理解广泛的、抽象的“自我认识”与这些照片所凝聚的瞬间中的“自我表达”的关系?毕竟,对于这些匿名的照片而言,其拍摄者的动机实难以追溯——是出于反抗?娱乐或者消遣?是在特定语境下的社会表演?又或是私人生活中被摄者好奇的尝试?他们处于什么样的环境,又是被何人拍下的?这一切似乎都只有支离破碎的信息可供我们参考了。

本次展览中一个有趣的例子是两次世界大战中德法战俘营中的女装表演文化。舞台表演是枯燥战俘生活的解脱,而这其中少不了由男性扮演的女性角色。在他们留下的照片中,这些变装士兵的发式、妆容与衣着无一处不像普通的女性。他们的表演(甚至他们本人)大受追捧,而有趣的是,其中一些人在离开战俘营后也决定以女性身份活下去。在全为男性的战俘营中男扮女装饰演角色可能起初只是无奈之举,但这一现象值得我们思考——这些变装者的“女性自我”来自何处,又与他们的自我有什么样的关联?

《游乐场表演者》,美国华盛顿,1940

罗兰·巴特在《明室》中指出,与其与“绘画”做对比,摄影与艺术发生关系的媒介应该是“戏剧”。摄影的某种能动性(agency),即个体的存在,或者说一种特异的存在“被摄影创造出来”。戏剧通过化妆、布景乃至演员的情绪等等因素将另一个角色嵌入当前的自我,摄影具有的这种特点在变装士兵的异装中被凸现出来:“摄影是使自我变成另一个人的开始:身份意识扭曲了,分裂了”甚至——(被摄者会认为)“我觉得我在模仿我自己”。

艺术理论家哈罗德·罗森博格(Harold Rosenberg)在《表演与表演者》(Act and the Actor)中借助古希腊悲剧的模型将“自我确认”这一戏剧的核心命题分为两类——由哲学省思得来的(如俄狄浦斯解斯芬克斯的谜语,得到的是关于“人类”整体的自我认识),以及必须由行动得来的(如俄狄浦斯弑父,得到的是关于“我”这个特异性个体的认识)。因而我们可以说,关于确认的表演,无论是舞台的表演或是在摄影机前的表演,本质是极为类似的。

这意味着,如果我们重新审视这些异装照片,我们甚至能够这样说:异装的自我在拍摄行为——同时也是一个“提前的”观看行为——做出之前是不存在的。这并非是指“摄影是虚假的”,而是指出摄影的能动能力——它具有介入现实的效果。“变成客体是一个如同做外科手术一样的痛苦过程”,巴特继而说道。这是相对于拍照可怖的针对活生生的人的客体化效果而言的。但这其中同时也蕴含着某种创造性和解放,即:(对被摄者而言)与其寻找“我”,不如“构建”我;与其痛苦于渺然之中的自我、或是在千百个标签中纠结,与其接受我在“此时此刻”场景下的生动的流动性。这样的实践,当代的我们每天都在进行着——比如带有动画实时滤镜的自拍,使得自我成为某种缺乏原物的拟像,技术怀疑论者们完全可以争辩画面中戴着猫耳、背景中有着闪烁的小星星的自拍中的人物“并不是我”,但,这样的实践难道不是丰富了自我的可能吗?在此,寻找“自我”的苦役消失了,取而代之的是表演——这也是为什么在今天,摄影的戏剧原型模式比绘画原型模式更加“切题”,而百年前的异装照片在这一点上颇为先锋,它不求映照现实,而是构建现实、改变现实。

多么美妙的,轻盈的、多义的自我,如同舞台表演一样翩然降临,正如朱迪斯·巴特勒的性别表演理论的立场:社会性别没有本质实存(being),而是流动的、重复的行为(doing)。而在异装表演的照片——以表演为内容的再表演中,确定的身份转化为动态的身份,确定的“历史”也扭转为“有待于发现的历史”,照片从被摄者的具身化(embodiment)承载了观者的具身化的重量。

从二元到多元

也许这位1920年的异装男子不能预料到的是,在性别议题逐渐活跃、相应的学理化探索也逐渐“建制”(institutionalized)的今天,新的标签和壁垒也被建立起来。体认之苦被新的疑难所取代(想想Facebook让人头痛的56个性别选项吧!):异装者一定具有与生理性别不同的性别认同吗?一定具有非异性恋的性取向吗?非常规性别(non-conforming)中的“常规”为何?甚至,据利夫施兹坦言,异装者所表现出来的女性气质在一段时间内被男性同性恋群体视为符合“直人社会”对同性恋者的刻板印象,因而加以排斥。在复杂的社会角色中进行自我肃清,似乎不论是在传统社会还是少数群体当中都不可避免。毕竟,任何人群都不是“铁板一块”的。

当今天的我们面对异装者的图像的时候,甚至在更早的一个时间点,即利夫施兹将它们作为类型学的“异装者”图像从浩如烟海的旧照片中分门别类地收集起来的时候,它们就落入了某种期待,或是某种“预谋”。它们被谋求作为“证据”显现,在这一刻它们的视觉语言即落入了概念的网罗。

因此,在关注性少数群体的历史、并借此关照自我身份认知的时刻,最重要的,不是成为历史中的某个角色——成为被二元性别框架确认的“异装者”,学习另一角色的社会规范,同样是一种规训(当然,个体的选择——正如本次展览中少见的“有名有姓”者,巴黎跨性别表演者Bambi说的“我只是想做一个普普通通的女孩”——是值得尊重、无法苛责的);而是保持开放和包容的心态去看待世间广阔的性别乃至身份光谱,毕竟:并没任何标签与另一标签之间不存在模糊地带。

模糊增加了复杂性,也增添了美。保持着这样的心态,我们就可以认识到“伪装之下”并非仅仅是关于“男扮女装者”或者“女扮男装者”的展览,而是那些对于传统社会认识抱持着批判的立场,亲身实践着衣着、装扮与性别角色之间的动态关系的大胆探索的实践者的颂歌。

“生活之树长青”——在性少数者的理论研究还远远没有展开、权利解放运动还未成燎原之势席卷大半世界的时代里,异装者乃至更广泛意义上的身份探索者、反抗者们星星点点出现在历史的夜空中。当我们看向图像中的他们,同时也将看到自己的面孔——不论身处何种时代或国度,生而自由的人们都将一如既往地纵情而骄傲地存在着。

本文探讨了异装者的视觉历史与身份表演,着重介绍了一场名为“伪装之下:异装者的秘史”的摄影展。展览展出了近百张异装者的照片,时间跨度从十九世纪到二十世纪八十年代,展示了一个被主流历史遗忘的群体的生存状态和自我表达。这些照片不仅记录了异装者的生活经历,也反映了当时社会对性别和身份的偏见与压迫。文章提到,异装者的照片蕴含着强烈的情感和文化意义,构筑了一种身份共同体的视觉记忆。通过对照片及其背后的故事进行深入分析,作者指出性别角色在历史中并非固定,而是随着时代和社会变迁不断演变、重构。文中引述了多位文化历史学者对性别和身份的理论探讨,强调保持开放与包容的心态去看待性别与身份的多样性。这一切都揭示了在传统二元性别框架之外,个体如何在流动性与动态中寻求自我确认与表达。

| Attribute | Value |

|---|---|

| Filename | www_以伪装之名:异装者的视觉历史与身份表演_-_搜狐.md |

| Size | 14674 bytes |

| Archived Date | 2024-11-07 11:51:51 |

| Original Link | https://www.sohu.com/a/244316497_119774 |

| Author | 搜狐新闻 |

| Region | 未知 |

| Date | 2018-07-30 |

| Tags | 异装者, 视觉历史, 身份表演, 性别研究, 社会文化, 艺术展览, 性别流动性, 少数群体, 历史记忆 |

| Evaluation | [Unknown type(update needed)] |

本文由跨性别中文数字档案馆归档整理,仅供浏览。版权归原作者所有。